自給家族の募集に際し、よく聞かれる質問をこちらのページでまとめておりますので、必要に応じてご覧ください。これ以外のご質問に関しましても、メールまたはお電話にてお気軽にお寄せください。

CSAってなに?

CSAは「Community Supported Agriculture」の略称で、アメリカやイタリアで普及しています。日本では「地域支援型農業」と呼ばれることもあります。これは、消費者が生産者に代金を前払いして、定期的に作物を受け取る契約を結ぶ農業のことを言います。1年の前払い契約をした消費者が、生産者から月2回、季節の野菜セットを受け取るなどの例があります。

生産者にとっては、悪天候などで収穫量が例年より減ってしまっても安定的に収入を得ることができ、規格外や売れ残りの農作物を減らすことができます。また、消費者との信頼関係ができ、ニーズが把握しやすくなるなどのメリットもあります。一方、消費者にとっても、地域の新鮮な農作物を手に入れることができ、また生産者の顔が見えるので安心できるなどのメリットがあります。

しきしまの家「自給家族のコンセプト」

しきしまは、「特別栽培米」のCSAに取組みます。少し違うのは、生産者と消費者という関係ではなく、農家が米を自給しているように、米を生産し消費する仲間になっていただく「自給家族」になるということです。家族が農の恵みもリスクも共有する自給の取り組みは、究極のCSAとは言えないでしょうか。

どうして「自給」にこだわるの?

しきしまが3000年続いてきたのは、土地に根差した「自給」の営みが続いてきたから。そこに立ち返れば、地域を消滅の危機から守ることができるのではないか。そう考えたことがプロジェクトのきっかけであり、「自給」にこだわる理由です。

人は生きるために食を確保する必要から「自給」をしてきました。人の営みの原点に「自給」はあるのだと思います。食に不安のない暮らしを求めれば、それは「自給」にたどり着くはずです。

そして、「自給」は、お金の損得とは次元の異なる価値観に基づいて存在しうる営みなのだと思います。「自給」を楽しむグループ、「自給家族」を増やすことで、農地を荒廃から守り、山村を消滅の危機から救うことができるのではないでしょうか。

「自給家族」方式は、個別農家でも産地エリアでも応用できます。誰のためになるかをよく考える消費「エシカル消費」、「つながり消費」という消費志向が広がっており、「自給家族」方式を後押しするでしょう。

※「自給家族」は登録商標です。(登録日:2020年12月10日、登録第6327853号)

国全体が「自給家族」になったとき、EUのように農業者戸別所得補償が制度化され、国民が生産者を支え、国の食料自給率を高め、食の安全保障は確かなものになります。そして、世界が「自給家族」になったとき、7億人が飢餓に苦しんでいるにもかかわらず、生産される食糧の3分の1が廃棄されるような愚かな行いは地球上から無くなるのではないでしょうか。少々大袈裟でしょうか。

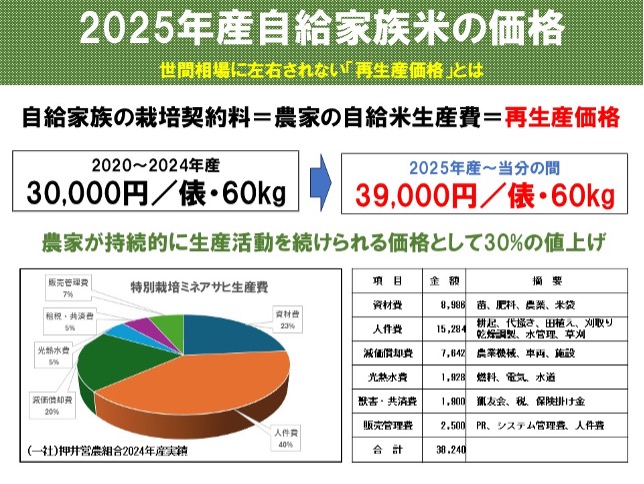

お米の価格暴騰、なぜ39,000円?

「令和の米騒動」は、猛暑による生産量の減少、インバウンドによる需要拡大、 中間業者の買い取り競争の激化などによって引き起こされたとされます。令和7年4月現在、米の消費者価格は、全国平均50,640円/俵・60kg(8,440円/10kg)、前年同月の2倍以上の高止まりとなり、社会に混乱を招いています。

政府が備蓄米を放出し、流通の正常化を図ろうとしていますが、先行きは不透明です。国民の主食であるお米の価格を、需要と供給で乱高下する市場原理に任せる国の政策に疑問を持つ人も多いでしょう。

自給家族の栽培契約料(お米の価格に相当)は、農家が米づくりを継続するために必要な経費=再生産価格とし、取組みを開始した2020年産から2024年産までの5年間、30,000円/俵・60kgで家族の理解を得てきました。

しかし、近年の肥料、燃油、人件費の高騰により見直しを余儀なくされました。そこで、自給家族方式を始めた一般社団法人押井営農組合の2024年産の生産費を元に、自給家族の皆さんへのアンケートなども踏まえ、39,000円/俵・60kg(6,500円/10kg)に値上げすることにしました。

生産者も消費者も、乱高下する市場価格に振り回されることなく、自分たちで納得のいく価格を決めることで、生産者の経営も消費者の家計のやりくりも確実に安定します。「誰も損も得もしませんが、みんなが少し幸せになる。」それが自給家族のミッションです。

農作業って誰がやってるの?

日本の農業、とりわけ高齢化、過疎化が進む山村地域においては、労働力の確保こそが最大の問題となっています。敷島自治区が2019年7月に行ったアンケートでは、「10年後に農作業ができなくなる」農家が53%にのぼりました。10年前の同調査では42%でしたので、11ポイントも上昇したことになります。打つ手がなければ、必然的に農地は荒廃し、地域は消滅に向かいます。

敷島自治区は、空き家を活用し移住者を迎え入れる先進地。農業労働力は、覚悟を決めてUIターンした若者と元気な高齢者(アクティブシニア)が担っています。自給家族の取組みは、農作業従事者が、意欲と誇りをもって働けるようにするための取組みでもあります。

「みんなの蔵」ってなに?

ライスセンターで乾燥調製した玄米をそのまま低温貯蔵し、「自給家族」に年中新米の美味しさを届けるための穀物保冷庫「みんなの蔵」をしきしまの家に整備しています。かつての自給農家は、生産した米を、外気温の影響を受けにくい土蔵に備蓄し、必要の都度蔵から出して水車で精米して食べるのが当たり前でした。

スーパーに行けば、いつでも精米したお米が店頭にある今日の暮らしは、便利で快適ですが、気候変動や大災害、国際紛争などで、いつ店頭からお米が消えるかもしれない不安が付きまといます。自分たちで農地を保全し、お米を生産、備蓄し、蔵から出して食べる「自給家族」は、都会にいながら米農家になる唯一の方法なのです。

しきしまの家の保冷庫は、リース契約の60俵用保冷庫

ボランティアって、何するの?

しきしまの家自給家族は、ここで暮らす住民と同じように、生産者であり消費者です。しきしまの住民が、スーパーで買った方が楽で安い米をなぜ「自給」し続けるのか。それは、先祖から受け継いだ農地を荒らしたくないし、農の営みを諦めたとき地域が消滅してしまうから。

自ら汗を流し、収穫し、保存し、食べる一連の「自給」の営みは、人が生きるため為すべきこととして、DNAに刷り込まれているのでしょうか、この上もない安心と喜び、誰が育てたお米より美味しいと感じられる幸せを私たちに与えてくれるのです。この幸せを家族に分かち合いたいから、ボランティアという形での参加の場を用意します。

ボランティアの作業は、田植え後の「田の草取り」や獣害対策の柵の設置、スキルのある方は、草刈機での草刈りなどが中心になります。除草剤を極限まで減らしますので、この時期の手除草が、美味しいお米づくりの決め手になります。小さい子供からお年寄りまで、誰でも楽しく参加できます。お礼は、たっぷりの自然と田んぼで食べる美味しいおにぎり、そして、しきしまの農家と自給家族同士の和やかな時間の共有でしょうか。お得なレジャー感覚でどうぞ。

不作時は減量なの? 悲しい…。

そうですよね。必要な量の米を確保するために家族になったのに、「どうしてくれるんだ!」って思いますよね。でも「自給家族」となって契約いただく方には、どうかこの点をご理解いただきたいのです。

「自給家族方式」(CSA)の肝はここにあります。「自給家族」は、生産者であり消費者です。不作の年は、しきしまの農家も契約家族も等しく「減量」です。負担いただいている生産費は、不作であろうと豊作であろうと同じようにかかっていますので、返金もできません。「自給家族」は、食に不安のない豊かな暮らしを求めて、買うのではなく、自分で安全で美味しい米をつくる家族なのです。

キャベツの豊作で値崩れを防ぐために、収穫もせずに畑に鋤き込む悲しいニュースがしばしば流れます。多少の交付金は出るようですが、丹精込めて育てた農家の気持ちはどんなでしょう。需要と供給で価格が決まる市場原理の中にある農業では止むを得ないのかもしれません。

自給家族の米は市場に出ないので、そもそも需要と供給で変動する価格というものがありません。負担いただく生産費は、大きく変動するものではありません。生産量=供給量ですから、みんなで素直に豊作を喜び合えます。そして、しきしまの生産者グループは米づくりのプロ集団です。めったなことで「減量」にはしませんのでご安心ください。

「自給家族」は、しきしまだけの取組みなの?

「自給家族」は、土地に根差した食と農の営み。農の営みが続く限り地域は存続し、家族に安全な食の確保が保証されるシステムです。しきしまの家のほかに、2023年産より豊田市下山地区で羽布みのり会が自給家族に取組んでおり、間もなく100家族に達する見込みです。

しきしまの家、羽布みのり会は、エネルギーの自給を志す㈱三河の山里コミュニティパワーなどと、自給家族ネットワークを組織し、地域を消滅の危機から救うこのシステムを全国に広めたいと考えており、新たに取り組みを開始する地域を全面的に応援しています。

そして、自給家族のネットワークを全国に拡げ、自給家族同士の交流や栽培技術の研鑚、災害時等の生産物の融通などそれぞれの自給家族のメリットの最大化に向けた連携を進める考えです。

また、地域の存続と食の安定確保を目的とし、利益を追求する企業経営とは一線を画すこと、農薬・化学肥料を減らした「特別栽培米」、より安全とされる「有機・無農薬米」、「自然栽培米」を供給し、理念や栽培契約料の考え方などを申し合わせます。